“魔肺”再显神通——帮助1例重症肺炎患者脱离死亡边缘

最近,“魔肺” ECMO又一次发挥其“化腐朽为神奇,置之死地而后生”的功效,帮助一例重症肺炎患者脱离死亡边缘。

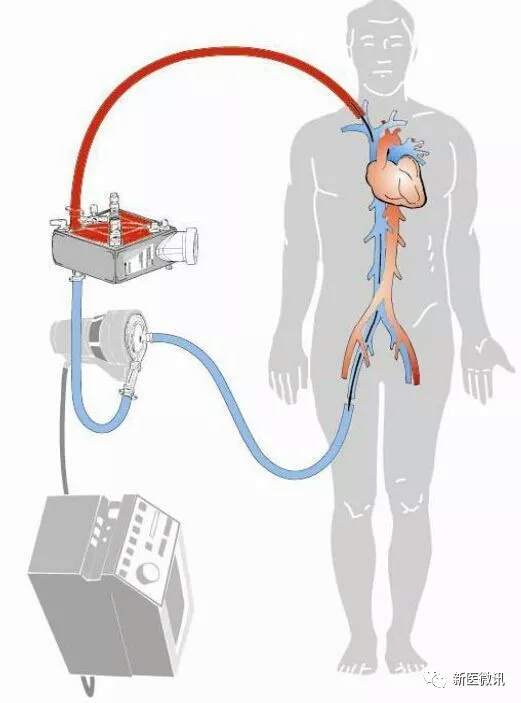

就在不久前,三十岁伊始的她,却在短短1周被进展迅速的“重症肺炎、ARDS、呼吸衰竭”带进了ICU病房。10月15日19时,新医大一附院重症医学科收治了一位由急诊抢救室转入的重症肺炎患者,其病情危重,常规的机械通气和药物治疗已对她无效,半只脚已踏在死亡边缘。此时,重症医学科于湘友主任凭借在重症急救方面多年的临床工作经验迅速评估患者病情,在查看患者后果断地做出为患者行ECMO治疗的决定。 “滴、滴、滴...”心电监护和呼吸机连续的红灯警报声不断地提醒着患者病情正处于持续恶化中!重症医学科宋云林副主任医师向患者家属详细谈及ECMO治疗的必要性。获得患者家属同意后,张莉副主任、彭晓红护士长、侯芳护士长带领护理组长汪晶等ECMO护理团队成员紧张而有序地完成组装ECMO管路工作。 一切准备工作已就绪,10月15日22:30,在于湘友主任的指导下,郭驹主治医师娴熟地运用床旁超声评估了患者的心肺功能并做好了ECMO穿刺的体表定位,在宋云林大夫带领柴瑞峰、郭驹、马倩医师迅速完成了洗手、消毒、穿衣。一场没有硝烟的战争即将打响!皮肤消毒、铺巾、局部麻醉、定位穿刺、导丝置入、扩皮置管等操作一气呵成。 尽管患者体型较胖达130公斤,体表定位动脉搏动不明显,血流动力学不平稳,穿刺难度高,穿刺过程仍是有惊无险。穿刺置管与ECMO成功连接,V-V ECMO成功运行,血液引流通畅,流速稳定,氧合器工作正常,回流顺畅,各项参数运转正常。 “魔肺”成功运转起来,从患者体内出来的“黑血”变成了“鲜红色”,心电监护和呼吸机的警报“沉默”了,患者氧饱和度上升了,呼吸窘迫的症状改善了,生命体征平稳了。与时间赛跑的一个多小时后,这场与死神的“生死大战”取得了胜利,于湘友主任紧绷的脸上终于露出了满意的笑容。但于湘友主任并不满足与此:“大家都辛苦了,虽然这次手术非常成功,但是更为重要的任务还需要完成,抓住时机进行原发病的治疗,时刻保持对患者生命体征的监测,预防相关并发症,直到患者康复出院!” 10月24日,ECMO共计运转了216个小时,经过对患者缜密地评估后,终于成功撤离了ECMO。患者家属的理解和配合下,经过重症医学科的医生、护理人员不懈努力,患者真正脱离了生命危险,通过ECMO等及时治疗,成功抢救了该患者,目前已可以出院! “魔肺”是体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation)的英文简称,它是代表一个医院,一个地区,乃至一个国家的危重症急救水平的重要组成部分。它是从心脏手术室走出的体外循环技术,由特殊的动力泵将体内的静脉血引出体外,经过特殊材质人工心肺旁路氧合后注回病人动脉或静脉系统,维持人体脏器组织氧合血供,起到部分心肺替代作用,是针对严重心肺功能损伤或衰竭时的核心支持手段。近几年国内外ECMO技术日趋成熟,已能够在较长时间内对心肺功能进行支持甚至替代。ECMO的出现,为更多因为重症感染或者其他疾病造成的可能无法自主呼吸的患者赢得治疗机会,使得更多的生命得到挽救。 尽管ECMO有很强大的功能,但也会引起出血、血栓栓塞、感染、溶血、急性肾功能不全、肢体缺血坏死、神经功能障碍等严重并发症。所以,在充分发挥ECMO心肺辅助优势的同时,对重症医学科及多科联合医疗救治和护理能力也提出了严苛的要求。通过新医大一附院重症医学科全体医护人员以ECMO为中心的综合救治策略、防控并发症工作及相关科室的支援下,新医大一附院重症医学科将努力提高ECMO成功救治率,降低并发症发生率,为更多患者带去生的希望。 来源:新医微讯